※この記事には広告を含みます

保育士資格って、独学でも本当に取れるのかな?って思いますよね。

私はフルタイムで働きながら1年半かけて独学で合格することができました🌸

この記事では、私が独学で合格するまでの流れと、実際に使った参考書・アプリ・かかった費用をまとめました。

さらに「独学が不安な人におすすめの通信教育」についてもご紹介します。

これから保育士試験に挑戦する方に、少しでも参考になれば嬉しいです✨

保育士資格を独学でめざした理由

独学を選んだきっかけ

私が保育士資格を目指そうと思ったとき、まず考えたのは「できるだけお金をかけずに挑戦したい」ということでした。

通信教育や専門学校は安心感があるけれど、費用が高いです。

また、私は医療福祉分野の他の資格を持っており、その分野で働いています。

保育士試験の学習内容の一部の知識が既にあり、ゼロから勉強するわけではなかった、ということはお伝えしておきます。

保育士試験は、たとえば簿記3級やFP3級などに比べると、非常に学習範囲が広いです。

分野による得意・不得意がかなり出てきたり、スケジュール管理の難しさもある資格試験だった、というのが感想です。

正直にいうと、その学習範囲の広さから、

①初めて勉強する人

(子どもの発達、福祉、医療、栄養などの勉強を全くしたことがない人)

②他の資格試験などで独学の経験がない人

これらに当てはまる人は通信講座や通学がおすすめかもしれません。

難易度や合格率のリアル

保育士試験は、毎年の合格率が20〜30%前後。

簡単な資格ではありません。

でも大丈夫です。

保育士試験は合格科目を繰り越すことができるので、数科目ずつ合格していくスタイルが一般的です。

実際、合格者のうち半分以上の人は、2〜3回をかけて少しずつ科目をそろえる方法で合格しています。

むしろ、一発で全部受かろうと気負わず、積み重ねていく戦略のほうが向いている資格試験です。

保育士試験・独学での勉強法と体験談

どのくらい勉強時間が必要?

私の場合、合格までにかかった期間は約1年半でした。

勉強開始

3科目を落としました。

いわゆる「ニコイチ」(二つ同時に合格しないといけない教科)の片方を落としたので、次回は4科目受験になります。

落とした3科目は全てあと1問で合格でした。とほほ。

言い訳をすると、後期試験の1週間前に急な退職が出た影響で、激務でした。

ちょっと落ち着いてきたころに勉強再開。

2024年の4月に、保育士と大きく関わりがある「児童福祉法」が改正になるので、2024年後期試験から出題範囲が変わると気づきます。絶対に次で受かると誓いました。

無事に合格。

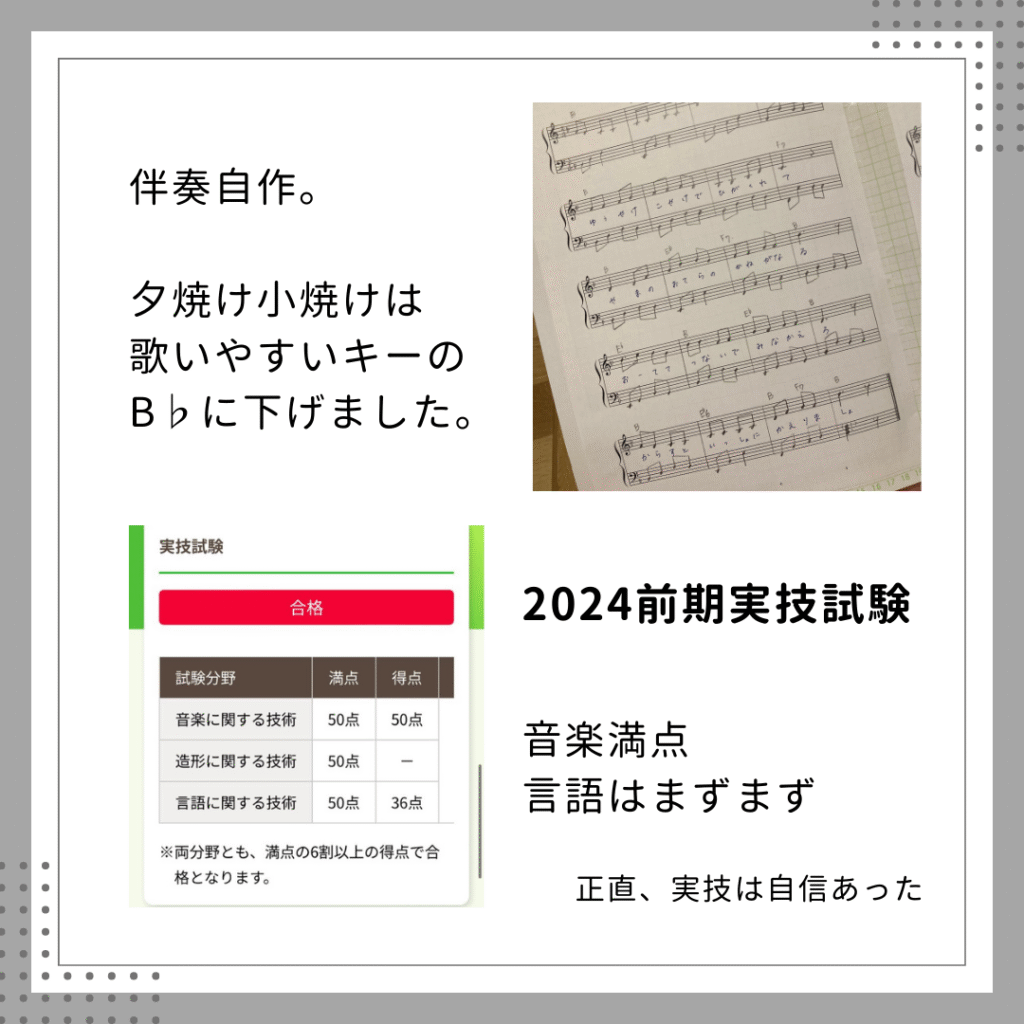

実技は音楽と言語を選択しました。

しっかり勉強していた期間は、2023年5月〜10月(6ヶ月)と、2024年1月〜4月(4ヶ月)の計10ヶ月。

週10時間の勉強を目標にしていました。

そのため、およそ合計約400時間を費やしたことになります。

保育士試験は300〜500時間程度の学習が必要といわれているので、まさにちょうどいいペースだったと思います。

私の勉強スケジュール

1回目の挑戦の時には、1社のテキスト+問題集で挑みました。

テキストを一周ざっくり読む→問題集を繰り返す、の方法です。

1回目の試験で、全く聞いたことがないような単語などが大量に出てきたので、問題演習量が不足していると痛感。

別の会社の問題集などを追加で購入しました。

使ったテキストは記事の後半にまとめています。

勉強スケジュールとしては、仕事のある日は30分、休みの日に、「週10時間」になるよう残りの分を頑張る、というのが理想でした。

もちろん、実際のところは、平日にサボりまくって休日に巻き返すパターンが多いです。笑

独学で実際に使った参考書・問題集・アプリ

テキスト

ではここから、私が実際に使ったテキストをご紹介します。

私は最初に翔泳社のテキストを使いました。

保育士試験は、児童福祉法などの法律に関する内容が含まれています。

中古ではなく、新しいテキストを購入することをおすすめします。

最低限、一番メインの法律となる「児童福祉法」の改正より新しいテキストを準備しましょう。

問題集

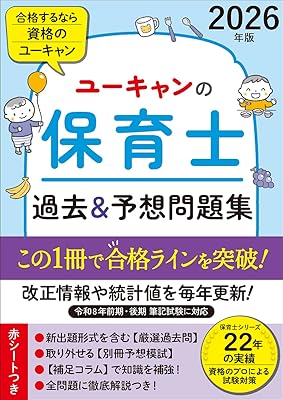

メインで使っていた問題集はこちらです。

保育士試験に限らず、何か勉強をするときには、メインで使うテキストに合わせた問題集を買うことにしています。

章の区切りが一緒だったり、参照ページが書いてあったりと、問題集で分からないことがあったときに、テキストを参照しやすいからです。

少し慣れて、「このキーワードは、社会福祉の単元らへんに書いてあるはずだ」というのが分かるようになったら、他社の問題集でも大丈夫だと思います。

私の場合は、1回目の試験が終わったタイミングで、残りの科目の突破のために、下記を買い足しました。

一問一答は、純粋に問題量を増やすため。

ユーキャンの問題集は、使っていた翔泳社のテキストでは全く出てこなかった問題に触れるために書いました。

実技試験対策

一次試験を突破した後は、実技試験です。

私は以下の本を購入しました。

お目当ては「言語」の台本を手にいれることです。

台本を手に入れて、少しだけ言い回しを変えて挑みました。

音楽に関しては、長年ピアノと歌と楽典を習っていたので、自分の声に合わせて楽譜を自分で作りました。

満点をもらえたので満足です。

電子書籍版もおすすめ

私は、テキストと1冊目の問題集は電子書籍で購入しています。

Amazonの電子書籍である「Amazon Kindle」では時々半額セールがあり、紙より安く手に入りました。

(翔泳社にした一番の理由は、kindle版が半額になってたからです。)

保育士試験以外でも、いろいろな本が紙よりお得に買えることが多いです。

紙より便利・お得かも?

具体的な勉強方法はこちら。

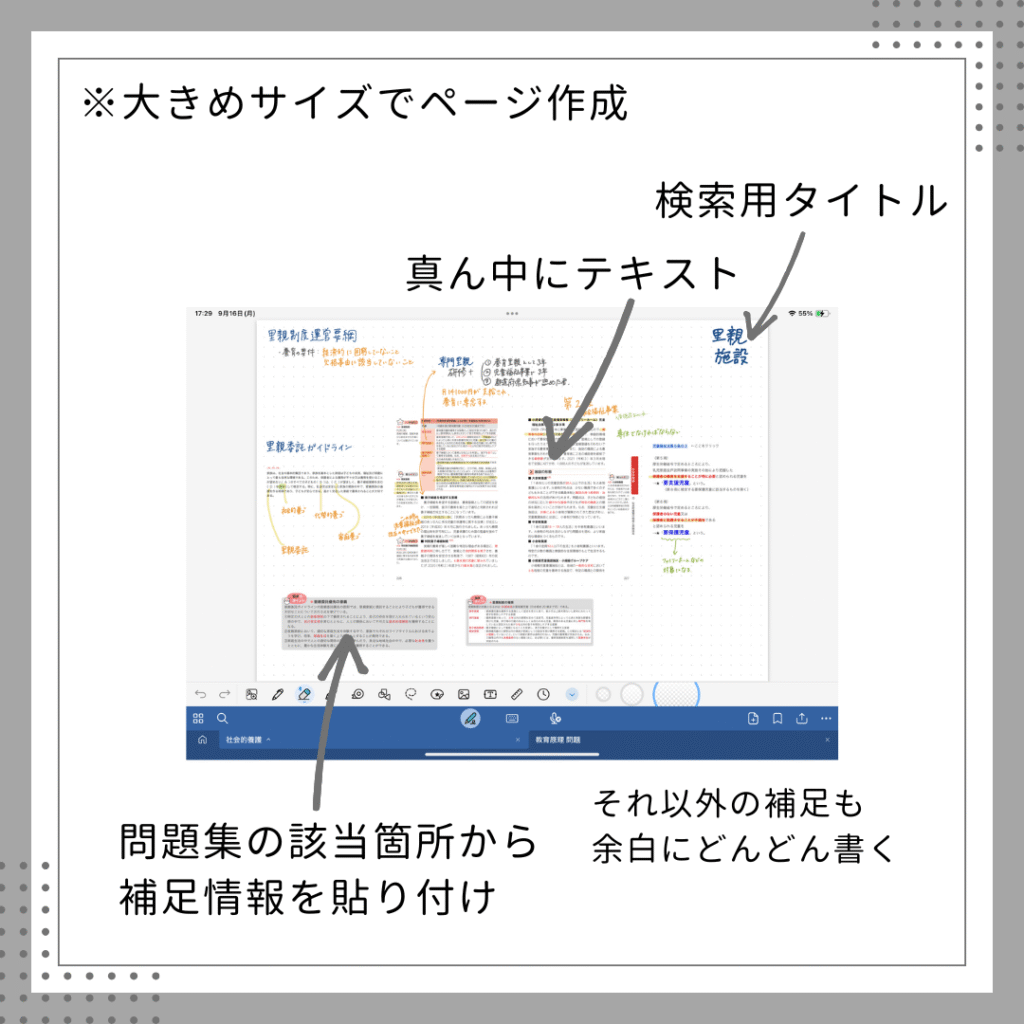

テキストのスクショをノートアプリに取り込んで、問題集の間違えた箇所や補足を書き込む形で勉強しました。

重いテキストを何冊も持ち歩かなくても、スキマ時間に勉強できたのでよかったです。

余白を作って、問題集の知識や、調べたことなどをどんどん追記していました。

アプリも併用

保育士試験、ぶっちゃけ暗記系の試験です。

そこで活躍したのがQuizletアプリです。

簡単にいうと単語帳のアプリなのですが、このアプリの特徴は他の人が公開してくれている単語帳が使えること!

歴史の人物、感染症、予防接種などの単語帳を作成してくれた方、本当にありがとうございました!!!!!

試験会場に向かう電車でやったクイズレットから、本番に2問でてきました。

「さっき見たやつ!!」です。まじでびっくり。

作成者の方、本当にありがとうございました。

無料でも使えるアプリですが、試験直前だけ課金して制限をなくして使っていました。

独学にかかった費用内訳

私が独学で実際に使った費用はこんな感じです。

- 翔泳社テキスト 上下 … 約2,000円(Amazonセールで各1,000円)

- 翔泳社問題集 … 1,000円

- ユーキャン問題集 … 2,500円

- 翔泳社 一問一答 … 1,500円

- ユーキャン 実技合格ナビ … 1,400円

- Quizletアプリ課金 … 700円

▶ 合計:参考書+アプリで 約9,100円

さらに、受験料や登録料もかかりました。

- 保育士試験 受験料 … 13,000円 × 2回 = 26,000円

- 保育士登録料 … 5,000円

▶ トータルで約4万円 で合格できました✨

通信教育という選択肢

ユーキャンの強み

冒頭でも書きましたが、保育士試験は正直にいうとめちゃくちゃ範囲が広い。

資格試験が初めての人や、この分野が初めての人は、通信講座という選択肢もあると思います。

最初に候補になるのがユーキャンです。

テレビCMや雑誌でも有名で、教材の分かりやすさに加え、添削や質問サポートも受けられるので安心感は抜群。

独学だと挫折しがちな部分をサポートしてもらえるのは大きなメリットです。

まとめ

保育士試験は合格率20〜30%前後と簡単ではありませんが、数科目ずつ合格を積み上げられる仕組みがあるので、独学でも十分挑戦できます。

私は市販の参考書と過去問を軸に、iPadやアプリを活用しながら1年半かけて合格しました。

独学のメリットは費用を抑えられることですが、「時間がない」「計画が続かない」という人には通信教育もありだと思います。

今振り返ると、市販テキストでもなんやかんやかかったので、通信講座で必要なものが一式揃うなら、それで全然いい気がしています。

なお、私は保育士資格に合格することで、資格手当がいただけて給与アップしました。

保育士への転職だけでなく、子ども関係の福祉施設、習い事の先生などの職種でも重宝されることもあるでしょう。

幅広く子どものことが学べるので、保育士として働く人だけでなく、子どもに関わるすべてのひとにおすすめの資格です。

この記事がみなさんの参考になれば幸いです。